Category : Neuigkeiten

Category : Neuigkeiten

Als Ergänzung zum vorigen Beitrag und als kleines Praxisbeispiel, was für Wertverluste bei Immobilienanlagen so alles eintreten können, hätten wir da für Sie noch mal was aus dem wirklichen Leben. Was wir früher (mindestens Leute meines Alters werden sich wahrscheinlich erinnern) in der Schule auf einem karierten Blatt Papier als „Schiffe versenken“ gespielt haben, das spielen hochbezahlte Fondsmanager dieser Tage mit richtig viel Geld auch in der Realität. Man hat manchmal gar nicht die Phantasie, sich vorzustellen, was da so alles versenkt wird.

Gerade heute veröffentlichte die Commerzbank für den jetzt von ihr administrierten abwickelnden Immobilienfonds CS Property Dynamic den Abwicklungsbericht per 31.08.2022. Der Name ist hier Programm: Noch dynamischer konnte man das Geld der Anleger kaum noch versenken.

Die ungeschminkte Wahrheit erfahren wir auf Seite 5 des Abwicklungsberichtes, da steht sie schwarz auf weiß, also ohne daß das damit bedruckte Blatt Papier vor Scham rot geworden wäre.

Am 23. März 2012 stellte der überhaupt erst 2006 aufgelegte offene Immobilienfonds CS Property Dynamic gem. § 81 InvG die Rücknahme von Anteilen ein. Die zuvor für fast 1/2 Milliarde Euro eingekauften 17 Immobilien mussten nun verkauft werden. Die letzte Liegenschaft, ein Büroobjekt in Krakau, wurde schließlich im März 2019 veräußert.

Rein zufällig ist die Aussetzung der Anteilschein-Rücknahme fast genau 10 Jahre her, und so lässt sich ziemlich exakt messen, wie erfolgreich das Fondsmanagement bei der Verwertung des Immobilienportfolios nach Schließung des Fonds denn war. Und da sind wir wieder auf Seite 5 des Abwicklungsberichtes: Für einen 10-Jahres-Zeitraum wird ein nach BVI-Methode ermittelter (also ohnehin branchenüblich geschönter) Anlageerfolg von minus 5,05 % p.a. angegeben. Mit anderen Worten: In den 10 Jahren der Liquidation ist mehr als die Hälfte des diesen Leuten anvertrauten Geldes durch den Schornstein gegangen. So viel mal zum Thema „Betongold“.

6 Jahre nur hat der Fonds echt gelebt, über 10 Jahre dauert nun schon seine Liquidation, und der Abwicklungsbericht stimmt uns auf Seite 7 im Tätigkeitsbericht auf weitere 7 Jahre ein: „Eine finale Auflösung des CS PROPERTY DYNAMIC ist nicht vor dem Jahr 2029 zu erwarten“. Zudem kündigt die Commerzbank ganz offiziell an, daß bei diesem Fonds weiterhin der pure Geiz regiert: „… wird angestrebt, dass rund 25 bis 35 % des … verbleibenden Fondsvermögens für die Geschäftsjahre 2022/2023 bis 2024/2025 ausgezahlt werden können.“ An mindestens 2/3 der im Fonds noch grundlos gebunkerten 35 Mio. Euro möchte sich die Commerzbank also noch ein ganz paar Jahre länger wärmen und für das Aufschlitzen von Kontoauszügen eine Verwaltungsgebühr von o,6 % p.a. kassieren, sprich 210.000,00 Euro.

Doch ehe wir uns jetzt vor Kummer einen ansaufen, wollen wir kurz innehalten und auf Seite 19 des Abwicklungsberichtes springen: Den Erläuterungen zur Vermögensaufstellung entnehmen wir nämlich, daß zum Berichtsstichtag die Liquiditätsanlagen von 35,622 Mio. Euro zu 29,o Mio. Euro aus Festgeld bestehen. Man muß bei der Commerzbank natürlich vorsichtig sein, die sind zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen, und eine allzu teure Flasche Puffbrause würde der Verfasser dieser Zeilen darauf auch nicht verwetten. Aber es besteht mindestens ein Funken Hoffnung, daß die Commerzbank die Festgelder – anders als bisher – inzwischen mit einem positiven Zinssatz anlegt.

Wenn das so wäre, dann würden im Fonds künftig sogar wieder positive Erträge erwirtschaftet und die Ausschüttungen um einen wenn auch überschaubaren Ertragsanteil geboostert. So könnte man zum Schluß wie nach einem schönen Essen im Peking-Restaurant sogar noch sagen: Ente gut, alles gut.

Wer geglaubt hatte, angesichts überschiessender Inflationsraten würden Sachwerte wie Immobilien wertstabil bleiben, könnte sich getäuscht haben.

M & G Real Estate, kein irgendwer sondern immerhin der Immobilieninvestmentarm des Londoner Finanz- und Versicherungsgiganten Prudential plc, warnt in seinem gerade erschienenen „Global Real Estate Outlook“: Die uns noch bevorstehenden Wertverluste an den Immobilienmärkten könnten sogar noch größer ausfallen als in der letzten globalen Finanzkrise.

Das korrespondiert irgendwie mit dem ganz komischen Bauchgefühl, das den Verfasser dieser Zeilen schon vor Monaten beschlichen hat. Obwohl es auf den ersten Blick doch sinnvoll erscheinen würde, der Inflation ein Schnippchen zu schlagen mit dem Kauf eines Korbs voller Immobilienaktien, habe ich im Laufe dieses Jahres bei der privaten Vermögensanlage alle Engagements in Immobilien-Werten restlos aufgelöst.

Wieder muß ich jetzt daran denken, was mir bei einer der vorvorletzten Krisen ein ganz alter Hase und guter Bekannter mal im Hinblick auf die Ereignisse um den „Black Friday“ Ende der 1920er Jahre gesagt hatte: „Zerlegt hat es nicht die Leute, die langfristig investiert waren und blieben. Zerlegt hat es die, die im Crash zu früh wieder eingestiegen sind.“

Im August 2011 fasste der Aufsichtsrat der Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere den folgenschweren Beschluß, vorhandene Überschußliquidität in Anteilen des DEGI Europa zu parken. Das war der Anfang unserer später so bemerkenswerten Entwicklung in dieser ganz speziellen Marktnische, die Ende 2014 mit der Auslagerung dieses Geschäfts in die CS Realwerte AG erst richtig Fahrt aufnahm.

Ebenfalls im August 2011 war der Immobilienmarkt auf der Bewertungsskala ungefähr da, wo er vermutlich im Laufe des nächsten Jahres wieder ankommen wird. Insofern hatte der Verfasser dieser Zeilen das überaus lehrreiche Vergnügen, inzwischen einen kompletten Zyklus mit ständiger intensiver Marktbeobachtung mitzumachen. Mit diesem auf meine alten Tage noch neu erworbenen Wissen kann ich nur darauf hinweisen, daß die Leute von M & G Real Estate vermutlich Recht haben: Das Schlimmste kommt erst noch.

Letzte Woche sagte mir einer unserer Aufsichtsräte, er habe gerade ein bißchen Geld über, was man derzeit denn sinnvoller Weise damit machen könne. Die einzig ehrliche Antwort lautet derzeit aber: Nichts. Der Verfasser dieser Zeilen hat im Laufe seines Lebens schon mehrfach bis zu den Knöcheln im Blut gestanden, es aber wundersamer Weise immer wieder überlebt. Aus all dieser Erfahrung wäre heute der Rat, ganz egal welche Anlagemärkte es betrifft: Der schönste Platz ist manchmal an der Seitenlinie. Es läuft einem ja nichts weg. Neue gute Gelegenheiten werden auch in den nächsten Jahren immer wieder kommen.

Entschleunigen Sie. Machen Sie einfach mal nichts. Überraschender Weise werden Sie bald bemerken, daß Sie plötzlich auch wieder viel besser schlafen. Die Party ist für’s erste vorbei, und die Katerstimmung dauert nach aller historischen Erfahrung ein paar Jahre. Ich sage Ihnen rechtzeitig Bescheid, wenn es wieder Zeit wird aufzustehen und zu tanzen.

Die Elektrolette ist ein 760 kg schwerer Zweisitzer mit 2,2-kw-Elektromotoren an jedem Vorderrad. Rekuperation beim Bremsen ist natürlich selbstverständlich. Der 360 kg schwere Fulmen-Batteriesatz verleiht dem Fahrzeug eine Reichweite von 105 km. Er kann zum Wechseln einfach nach hinten herausgezogen werden. Was übrigens der chinesische Hersteller Nio bei seinem kürzlich neu erschienenen Elektroauto als großartige Neuheit anpreist (nur daß der Batteriesatz da seitlich rausgezogen wird). Wenige Monate nach der Elektrolette kommt als Weiterentwicklung außerdem ein Automobil mit Hybridantrieb mit einem Richard-Brasier-Motor auf den Markt.

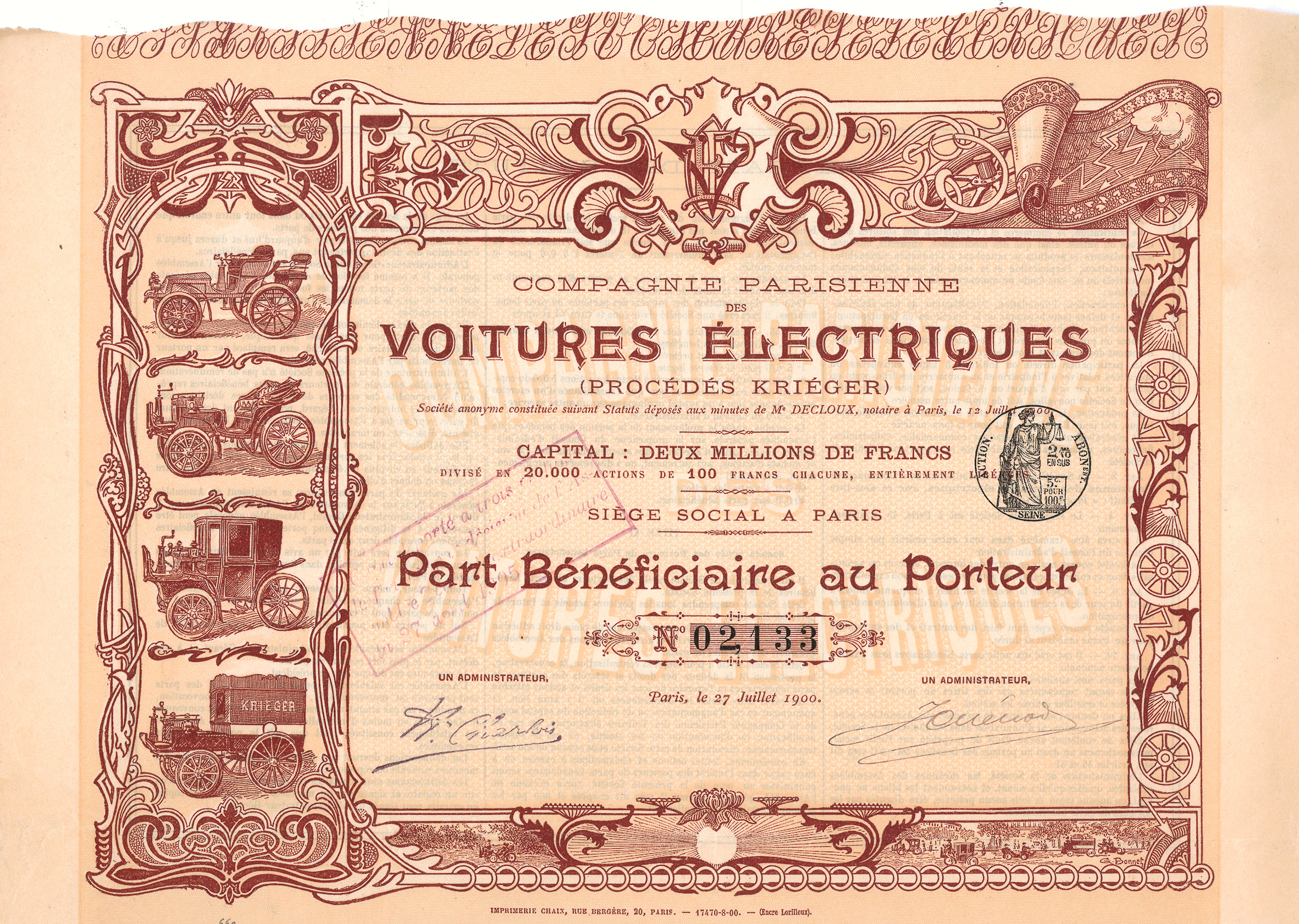

Wer von der verehrten Leserschaft weiß, was die eigentliche Profession des Verfassers dieser Zeilen ist, der wird bereits ahnen: Zusammen mit der besten Ehefrau von allen und dem Kollegen Vladimir Gutowski arbeitet der Kerl schon wieder an einem Auktionskatalog. Jawohl, das tut er. Auf der 123. Auktion der Freunde Historischer Wertpapiere am 4. März 2023 wird nämlich eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen von Automobil-Wertpapieren zur Versteigerung kommen. Das will natürlich ordentlich vorbereitet sein, und es ist, nebenbei gesagt, auch ein echtes Vergnügen, all die schönen Wertpapiere für den Auktionskatalog zu bearbeiten und ihre Geschichte zu recherchieren.

Unglaublich, was man da so alles lernt. Der Ingenieur Henry Royce (1863-1933) baute eigentlich Elektroanlagen. 1902 kaufte er sich in Frankreich einen gebrauchten Decauville 10hp. Doch als er den Wagen in Manchester vom Bahnhof abholte, kriegte er ihn nicht einmal gestartet. Auch sonst war Royce mit der Verabeitungsqualität des Decauville (der damals sogar vom Automobilwerk Eisenach in Lizenz nachgebaut wurde) überhaupt nicht zufrieden.

Henry Royce wollte einfach nur zeigen, dass man das besser machen kann. Kurzerhand bat er den Aufsichtsrat seiner Elektrofirma um Erlaubnis, mal probehalber drei Prototypen eines Automobils bauen zu dürfen. Der Royce 10hp absolvierte problemlos seine erste Testfahrt und wurde danach von Charles Stewart Rolls (1877-1910) probegefahren, damals der größte englische Autohändler und -importeur seiner Zeit. Rolls war begeistert, per Handschlag einigte er sich mit Royce auf eine Partnerschaft. Der Rest der Geschichte wird als bekannt vorausgesetzt.

Charles Stewart Rolls war außerdem ein begeisterter Flugsportler und Präsident mehrerer Aero-Clubs. Als zweiter Brite überhaupt hatte er vom Royal Aero Club eine Fluglizenz erhalten. Das erklärt übrigens, warum das zweite und bis heute bedeutendere Standbein von Rolls-Royce schon vor dem 1. Weltkrieg der Bau von Flugzeugtriebwerken wurde.

Einen passenderen Tod hätte er da gar nicht finden können: Am 12.7.1910 nahm Charles Stewart Rolls an einem Präzisionsflugwettbewerb am Stadtrand von Bornemouth teil. Dabei überschätzte er seine eigenen und die Möglichkeiten seiner Maschine, einem Lizenznachbau der Gebr. Wright. Auf dem Rücken fliegend verlor er die Kontrolle und prallte aus 40 Fuß Höhe auf den Boden. Im Alter von nur 32 Jahren starb Charles Stewart Rolls als erster Brite überhaupt bei einem Flugzeugabsturz. Sein Partner Henry Royce übrigens soll, obwohl er weiter in großem Stil Flugzeugmotoren baute, sein ganzes Leben lang nicht ein einziges Mal an Bord eines Flugzeugs gegangen sein. Dafür wurde er dann ja auch 70 Jahre alt.

Ach übrigens, das hätte ich jetzt doch fast vergessen zu bemerken: Die im ersten Absatz beschriebene Elektrolette und das Hybridauto stellte Louis Antoine Kriéger (1868-1951) auf dem Pariser Automobilsalon der Öffentlichkeit vor, und zwar im Jahr 1903. Es gibt nichts Neues unter der Sonne.

P.S.: Auf der A 39 beim Kreuz Wolfsburg und auf Autobahn-Abschnitten in Schleswig-Holstein werden wohl den meisten Leser/innen schon (bis heute offenbar noch nicht in Gebrauch befindliche) Leit- und Oberleitungssysteme für Lastwagen aufgefallen sein. Mein Tip: Googeln Sie mal (wie angegeben in Anführungsstrichen) „Rotabili Avantreni Motori“. Gehen Sie auf „Bilder“, und Sie werden echt Augen machen, was Sie da alles zu sehen bekommen. Nicht nur Düsseldorfer Müllfahrzeuge mit Elektroantrieb vor mehr als einem Jahrhundert. Sondern auch Oberleitungs-Lastwagen System Cantono-Frigerio, die der italienische Ingenieur Eugenio Cantono bereits 1905 auf der Strecke Pescara-Castellamare fahren ließ. Die dort an erster Stelle abgebildete Historische Aktie seiner Firma FRAM (Scripomuseum), noch weit seltener als die berühmte „Blaue Mauritius“, wird bei uns im März 2023 übrigens auch versteigert werden.

Bäcker brauchen jeden Tag Unmengen von Eiern. Das hofft der Verfasser dieser Zeilen jedenfalls, dass sein Bäcker um die Ecke noch richtige Eier verwendet und keine Kunsteier. In deutschen Bäckereien fallen also Tag für Tag Unmengen von Eierschalen an. Die sind in der Landwirtschaft als Beifutter durchaus nachgefragt. Macht ja auch Sinn, dem Hühnerfutter granulierte Eierschalen beizumischen: Die Heerscharen festangestellter Legehennen in deutschen Hühnerställen können den Kalk gut brauchen. Schließlich erwartet der Verbraucher, daß sie Eier gefälligst mit ordentlichen Eierschalen produzieren.

Eigentlich also ein Paradebeispiel sinnvoller Kreislaufwirtschaft. Wäre da nicht die deutsche Bürokratie. Bei der nächsten Prüfung durch die Gewerbeaufsicht droht einem Bäcker nämlich wegen der Abgabe seiner gebrauchten Eierschalen an interessierte Abnehmer großes Ungemach. Jedenfalls dann, wenn sich der Bäcker nicht vorschriftsgemäß bei den Behörden zuvor selbst als Futtermittelhersteller registrieren ließ, kennt die Gewerbeaufsicht da absolut keinen Spaß.

Bleiben wir ruhig noch bei Bäckereien. Wie fast alle bedauernswerten Firmen in Deutschland finden sie sich in den Niederungen der Verpackungsverordnung wieder. Damit sind wir bei Brötchentüten. Ein Verwender derselben als Serviceverpackung ist von der Registrierungspflicht beim Verpackungsregister befreit, wenn er dem Kunden Brötchen in Brötchentüten über die Theke reicht. Wird die gleiche Brötchentüte aber verwendet, um z.B. Ware von der Filiale A in die Filiale B zu bringen, dann mutiert die Brötchentüte zur Transportverpackung. Und dafür muß sich der Bäcker dann doch beim Verpackungsregister registrieren lassen, mit allen umfangreichen Dokumentationspflichten die Verpackung betreffend.

Noch jede neue Bundesregierung hat sich in großen Lettern den Bürokratieabbau auf die Fahnen geschrieben. Der Verfasser dieser Zeilen kann vor Begeisterung kaum noch schlafen angesichts der Fortschritte, die in diesem unserem Land dabei Tag für Tag erzielt werden.

Es ist der 30.10., Ende Oktober (!), und der Verfasser dieser Zeilen sitzt in Badehose auf der Terrasse. Schon wieder einer dieser Momente, in denen er zur Feder greift, obwohl er Ihnen, verehrte Leser/innen, eigentlich nichts zu sagen hat. Aber man muß ja wenigstens ab und zu mal von sich hören lassen. Auch wenn man sich als Rentner dazu ja nicht mehr soooo verpflichtet fühlen müsste.

Eben beim Checken meiner emails finde ich die beunruhigende Mitteilung eines Konglomerats von vier Versicherungen, allen voran die Gothaer: „Jeder 4. wird berufsunfähig – Schutz ab 13,94“. Mal abgesehen davon, dass ich mich (anders als vom Anbieter behauptet) nicht erinnern kann, am 20.12.2020 per „double-opt-in“ um diesen epochalen Newsletter gebettelt zu haben: Welchen Sinn macht es, einem aus dem Erwerbsleben inzwischen ganz offiziell ausgeschiedenen Rentner eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung andrehen zu wollen?

Da sind sie wieder, meine grundsätzlichen Zweifel an der Funktionsfähigkeit jeder computergestützten Kommunikation oder gar Interaktion. Eine dumme Maschine bleibt eine dumme Maschine bleibt eine dumme Maschine. Gerade erst vorgestern berichtete das Handelsblatt, dass sich VW und Ford unter Inkaufnahme von Milliarden-Abschreibungen aus einem Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung autonom fahrender Fahrzeuge verabschieden. Allein VW hat damit jetzt 3,5 Mrd. EUR versenkt. Weil man nicht mehr glaubt dass sich so etwas mit vertretbarem Aufwand entwickeln lässt. Hätten die mich mal vorher gefragt (Wolfsburg ist von hier quasi in Rufweite), dann hätte ihnen der Gnom vom Rübenfeld gleich sagen können: Die Annahme dass jemals ein Fahrzeug völlig autonom zu fahren in der Lage sein könnte ist gequirlte Scheisse, so wie der ganze Irrglaube an die Erschaffbarkeit sogenannter Künstlicher Intelligenz an sich.

Schließlich kommt ja auch keiner auf die Idee, Pferde zu züchten, die durch gezielte Beeinflussung ihrer Gehirnströme selbständig einem geplanten Reitweg folgen, und der Reiter kann dabei Zeitung lesen. Außerdem, wenn Gott wirklich gewollt hätte, daß seine Schöpfung, der Mensch, die ihm mitgegebenen einzigartigen Fähigkeiten auch anders repliziert als auf die seit Jahrtausenden gebräuchliche Weise, dann wäre bei Elon Musk schon längst der Erzengel Gabriel erschienen und hätte ihm eine Lade voller essentieller Baupläne für KI übergeben, gegen das Versprechen, bei seinem nächsten Erdenbesuch einen völlig autonom fahrenden himmelblauen Tesla zu bekommen.

Was ich damit nur sagen will, ist: Der Mensch sollte endlich einmal in der Lage sein, natürliche Grenzen für sein Handeln zu erkennen. Nicht alles, was möglich oder auch nur denkbar erscheint, muß auch versucht werden. Die Atombombe ist dafür so ein Beispiel. Eine von Moral und Ethik geleitete Selbstbeschränkung der Menschheit den „Fortschritt“ betreffend wäre am Ende für die ganze Welt besser und gesünder.

Tatsächlich hat sich bislang nur ein einziges computergestütztes Ding als tragfähig erwiesen: Die regelmäßig in meinem email-Eingang zu findende oferta especial eines bekannten Weinhandelshauses. Die dort gebotene Aussicht auf 50 % Rabatt löst beim Verfasser dieser Zeilen jedes Mal ein schlechthin krankhaftes Bestellverhalten aus, als dessen Folge seine Garage inzwischen nicht mehr zum Abstellen von Kraftfahrzeugen benutzt werden kann. Es stehen zu viele Weinkartons im Weg. Vermutlich mehr, als der Verfasser dieser Zeilen und die beste Ehefrau von allen in den restlichen paar Jahren ihres Lebens auszuleeren in der Lage sein werden.

Das leitet nahtlos über zum nächsten Thema: Nicht nur Unmengen von Weinkartons werden unseren beiden Töchtern eines Tages im wahrsten Sinne des Wortes auf die Füsse fallen, sondern auch ein paar Regalmeter an Aktenordnern, in denen sich der administrative Teil des Lebens des Verfassers dieser Zeilen und (in deutlich geringerem Umfang) der besten Ehefrau von allen dokumentiert. Vor wenigen Minuten beim Ablegen der Abrechnung des Stromversorgers, des Wasserverbandes und der Grundbesitzer-Haftpflicht ging mir durch den Kopf: Wie um Himmels willen sollen unsere beiden Töchter denn am Tag X einordnen können, was davon wichtig ist und was nicht? Sollte man die Ordner nicht zusätzlich beschriften mit „kann gleich weg“ und „mal 3-4 Jahre aufheben und schauen ob noch was kommt“?

Heute ist ein Tag, an dem ich ausnahmsweise mal nichts, aber auch gar nichts weiter vorhabe (außer heute Abend bei Marco Polo in Stöckheim für die beste Ehefrau von allen und mich Pizza zu holen). Diese vorübergehende Unterforderung meines Gehirns führt offenkundig zum Abgleiten in’s Philosophische. „Kann gleich weg“ und „mal 3-4 Jahre aufheben und schauen ob noch was kommt“, ist das nicht das gleiche Prinzip, nach dem auch unsere abwickelnden Immobilienfonds ihre sogenannte Liquiditäts-Risikovorsorge betreiben? Wenn man mal auf die in ihrer Abwicklung weit fortgeschrittenen Fonds schaut: Bei keinem Fonds ist in der Abwicklungsperiode auch nur ein einziges der angeblich hundertfach bestehenden Restrisiken virulent geworden. Im Gegenteil, viele Fonds fanden beim Ausfegen noch Geld in irgendwelchen Schubladen, von dem gar keiner mehr gewusst hatte. Am Ende steigerten sie ihren Net Asset Value damit sogar noch.

Eigentlich könnten die Fonds also das ganze Geld ihren Anlegern gleich zurückgeben, tun sie aber nicht. Und, ehrlich gesagt, wäre das nicht so, dann hätte die CS Realwerte AG ja auch kein Geschäftsmodell. Deshalb wollen wir uns über die völlig übertriebene Liquiditäts-Risikovorsorge der Fonds mal gar nicht all zu laut beklagen. Vor allem nicht in Zeiten steigender Zinsen, wo die Fonds nun keine Verwahrentgelte mehr beikuhlen müssen, sondern auf ihre hunderte von Millionen gehorteter Bankguthaben plötzlich wieder Zinsen erwirtschaften. Sie mutieren damit sozusagen ganz ungewollt zu kleinen Geldmarktfonds. Was später in einer netten kleinen Zusatz-Ertragsausschüttung an die Anteilscheininhaber resultieren wird.

Wir haben das für uns jetzt mal durchgerechnet. Nach den Zinssicherungsmaßnahmen des vergangenen Jahres sind auf Sicht nur noch 7,35 Mio. EUR unserer Bankkredite variabel verzinst. Ein Prozent Zinsanstieg kostet uns also in unserer G+V 73.500 EUR. Nach unseren Anteilen quotal gerechnet stehen aber in den Fonds rd. 42 Mio. EUR Bankguthaben dagegen. Mal angenommen, die Fonds bekämen diese Guthaben demnächst mit 1,5 % p.a. verzinst, dann sind das für uns abzüglich des zu erwartenden Zinsmehraufwandes zusätzliche Ertragsausschüttungen von rd. ½ Mio. EUR – und zwar pro Jahr.

Man ist also beinahe versucht, Frau Lagarde ein bis zwei Kistchen Champagner vorbeizubringen (auch davon steht genug in unserer Garage, denn auch für Puffbrause gibt’s bei Wein & Vinos regelmäßig eine oferta especial). Verbunden mit dem ganz uneigennützigen Rat an die nette Dame, die Zinsen weiter möglichst schnell anzuheben. Je mehr, desto besser für die CS Realwerte AG.

Abschließend noch der Ausblick: Vermutlich in der zweiten November-Woche werden wir berichten, ob und wenn ja in welcher Höhe es im November eine Ausschüttung des CS Property Dynamic geben wird. Anfang Dezember kommt die Info zur turnusgemäß für Mitte Dezember anstehenden Ausschüttung des CS Euroreal. Bereits Mitte Januar 2023 wird die CS Realwerte AG dann ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 publik machen.

Die nächstjährige Hauptversammlung ist für den 25. August 2023 in Wolfenbüttel geplant.